M&Aにおける「デューデリジェンス」とは

M&A(合併や買収)における「デューデリジェンス(買収監査)」とは、買い手企業が売り手企業の経営状態や潜在リスクを詳細に調査することです。この調査では、「財務情報や法務情報、契約書類、人材の評価」など、さまざまな要素が対象となります。

この記事では、M&Aにおけるデューデリジェンスの重要性や具体的な調査項目について詳しく解説します。また、調査の実施フローについても紹介し、成功するためのポイントや注意点についても触れていきます。M&Aに関する知識を深める上で、デューデリジェンスは欠かせない要素ですので、ぜひご一読ください。

1.デューデリジェンスとは?

M&Aにおけるデューデリジェンスは、買い手企業と売り手企業の双方にとって重要な活動です。買い手側が実施することが一般的ですが、売り手側が費用を負担して実施されることもあります。買い手企業はリスクを最小化し、売り手企業は自社の価値を最大化するために、徹底的な調査と分析を行う必要があります。

この調査を通じて、正確な情報を得ることで、M&Aの成功率を高めることができますが、時間と労力がかかるため、計画的かつ効率的な実施が求められます。また、情報の正確性や信頼性も重要であり、基本的には専門家の支援を受けて実施されます。

1)買い手企業にとってのデューデリジェンス

買い手企業にとってのデューデリジェンスは、M&Aの交渉や取引において重要な要素です。買い手企業は、企業買収や合併を通じて、新たな事業や資産を取得するため、対象企業の詳細な情報を把握する必要があります。

適切な買収監査を通じて、買い手企業は対象企業の事業戦略や市場ポジション、財務状況などを把握します。また、買い手企業は対象企業のリスクや問題点を洗い出し、M&Aの成功率や将来の成長見通しを判断することも重要です。調査を適切に行うことで、買い手企業はM&Aにおけるリスクを最小化し、合理的な判断を行うことができます。

2)売り手企業にとってのデューデリジェンス

売り手企業は、自社の事業や資産の価値を正確に評価してもらうことで、買収価値を最大化することが可能になります。

また一連の調査を通じて売り手企業自身も、自社の強みや競争力、財務状況などを明確に把握することができ、その後の事業再建に役立ちます。デューデリジェンスを適切に行うことで、売り手企業は自社の価値を最大化し、有利な条件でのM&Aを実現することが可能となります。

2.デューデリジェンスで調査する項目

M&Aのデューデリジェンスでは、買い手企業が売り手企業のさまざまな側面を詳細に調査し、リスクや価値を把握します。ここでは、主な調査対象となる項目について解説します。

「デューデリジェンスって大変そうだな」と思われた方が多いのではありませんか?すべてのケースで全項目を監査するわけではなく、ケースバイケースで必要な項目を選択して調査しますが、非常に大変で専門的な調査となるため、基本的には専門家に依頼することが大半になります。

M&Aは複雑で手間のかかる作業が多く、結果的に専門家のサポートが必要になることが大半です。どちらにしても、専門家に依頼することになるので、早い段階から相談して、全体的に計画してもらうことをおすすめします。

1)法的な事項

対象会社の地位や契約、訴訟などの法的な問題を調査します。これには、会社の登記簿、契約書、訴訟記録などの確認が含まれます。

2)財務諸表

財務状況を調査し、「収入・費用・利益・資産・負債など」を分析します。これには、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)や税務申告書などの資料の確認が必要です。

3)人事・労務

従業員の数、雇用条件、労働組合の有無、労働契約の内容などを調査します。人事記録、労働契約書、労働組合との交渉記録の確認など、調査は基本的には正式な書類などをもとに行いますが、現場調査や聞き取り調査を実施することもあります。

4)経営層・経営戦略

対象会社の経営層の背景や経営戦略などを調査します。経営陣の経歴、経営計画、市場分析などの情報を収集し、経営陣に対するインタビューなども行い、詳細に調べていきます。

5)営業・マーケティング

対象会社の製品やサービスの品質や競争力、市場シェアなどを調査します。顧客リスト、営業報告書、マーケティング戦略などの資料を分析します。インターネット上の情報や、口コミなどの調査も行われます。

6)技術・知的財産

対象会社の技術力や知的財産権などを調査します。これには、特許、商標、著作権などの登録状況や技術開発の履歴などを確認します。

7)リスク・コンプライアンス

対象会社が抱えるリスクやコンプライアンスの状況を調査します。これには、環境リスク、法令遵守状況、不正行為の有無などを検証します。

デューデリジェンスでは、これらの項目を詳細に調査し、問題点やリスクを特定します。その結果をもとに、M&Aの合意や契約の条件を検討することが重要です。買収監査は、時間と労力を要する作業ですが、しっかりと実施することで合併や買収におけるリスクを最小限に抑えることができます。

3.デューデリジェンスの実施フロー

M&Aにおけるデューデリジェンスは、買い手企業が売り手企業に対し、経営や財務、法務上のリスクがないか調査を行うことで、企業価値を測るプロセスです。

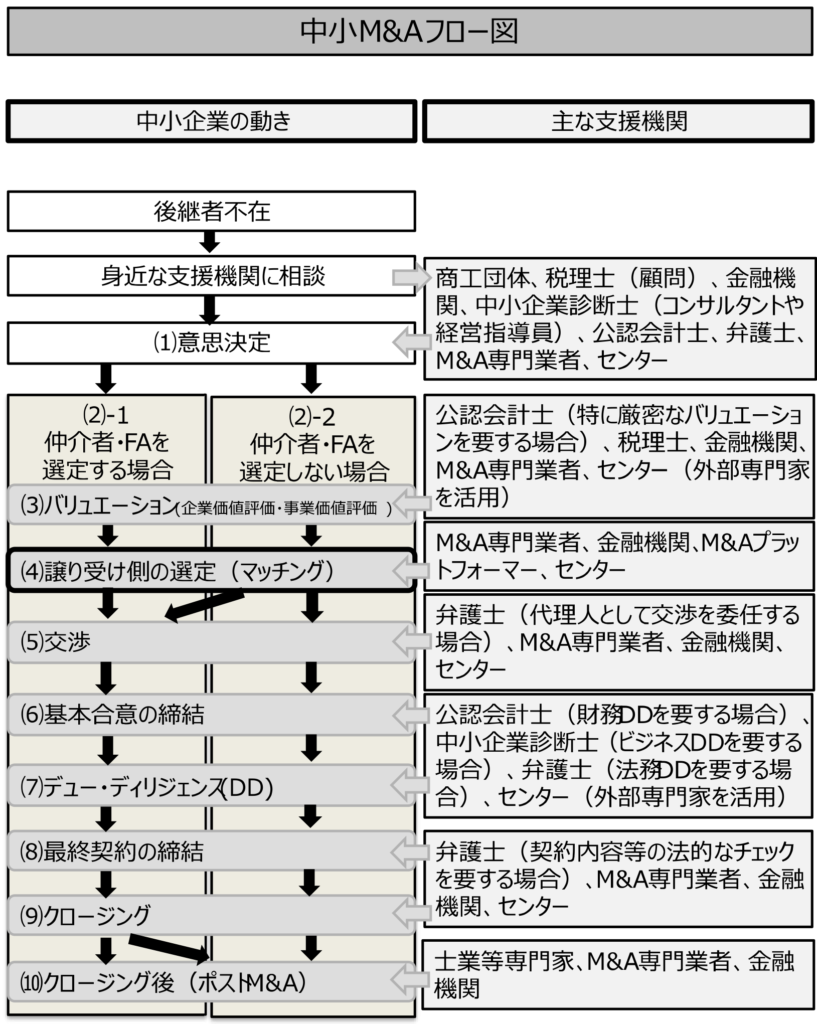

デューデリジェンスはM&A成約までの流れの中で、一般的に最終契約フェーズの「基本合意契約の締結後」に行われます。この時点で、買い手企業は売り手企業の詳細な情報を入手し、その企業の実態やリスクを把握するため、以下のようなプロセスで調査を行います。

参考:中小企業庁

1)目的の明確化

調査を開始する前に、M&Aの目的を明確にします。どのような情報を収集し、どのようなリスクを特定する必要があるかを具体的に決めていきます。

2)プロジェクトチームの構築

調査を実施するためのプロジェクトチームを構築します。このチームには、法務、財務、経営、技術などの専門知識を持つメンバーが必要になり、専門家に依頼することが大半です。

3)調査範囲の決定

調査の対象範囲を決定します。財務、法務、人事、経営戦略など、調査する領域を明確にし、それに基づいて調査のスケジュールを作成します。

4)資料収集

財務報告書、契約書、特許や商標など調査に必要な書類を収取します。調査の内容によっては、インターネット上の情報や口コミ、SNSなど、さまざまな媒体を利用します。

5)調査の実施

収集した資料や情報をもとに、調査を実施します。財務データの分析、契約書の確認、法的なリスクの評価など、各領域において詳細な調査を行います。

6)リスクの評価と報告

調査結果をもとに、対象企業とリスクの評価を行います。リスクの特定と重要度の評価を適切に行い、報告書としてまとめます。

7)対策の検討

リスク評価を踏まえて、対策を検討します。リスクの軽減策や問題の解決策を提案し、M&Aの成功に向けた具体的なアクションプランを作成します。

8)最終報告と意思決定

デューデリジェンスの結果をまとめた最終報告書を作成し、関係者に提出します。報告書をもとに意思決定が行われ、M&Aの進行可否が決定されます。

以上が、M&Aにおけるデューデリジェンス実施の流れです。デューデリジェンスはM&Aの成功に向けて不可欠な活動であり、慎重かつ徹底的に実施することが重要です。

4.デューデリジェンスの注意点

以下が、M&Aにおけるデューデリジェンスの注意点です。買い手側と売り手側の双方が注意を払い、誠実に協力することで、円滑なM&Aプロセスを進めることができます。

1)買い手側の注意

デューデリジェンスを行う際、買い手側は以下の点に注意する必要があります。

第一に、情報の正確性を確認することが重要です。売り手企業から提供される情報は、ときには主観的であったり、不完全であったりすることがあります。買い手側は、この情報を客観的に評価し、必要な情報の追加収集を行う必要があります。

また、買い手側はリスク評価を慎重に行う必要があります。調査の目的は、売り手企業の事業価値やリスクを評価することです。買い手側は、買収によるリスクを最小限に抑えるため、事業の安定性や将来の成長性、法的なリスクなどを詳細に調査する必要があります。

さらに、買い手側は合意書の作成にも注意を払う必要があります。調査の結果を反映した合意書を作成することで、買い手側はリスクを最小限に抑えることができます。合意書には、買収価格や条件、保証・免責条項などが含まれるため、正確かつ明確な文言を盛り込むことが重要です。

2)売り手側の注意点

デューデリジェンスを受ける売り手企業も以下の点に注意する必要があります。

まず、情報開示の範囲を適切に設定することが重要です。売り手企業は、調査に必要な情報を提供する一方で、競争上の秘密や機密情報を保護する必要があります。情報開示前には、「秘密保持契約」を締結するなどの対策を講じることが重要です。

また、売り手企業は調査プロセスを透明化することが求められます。買い手側は売り手企業の情報を評価するために調査を行っており、売り手企業が誠実かつ公正に協力することが重要です。また、調査の結果に基づいて合意書を作成する際には、売り手企業の立場を正確に反映させることが重要です。

さらに、売り手企業は法的なリスクにも注意を払う必要があります。デューデリジェンスの過程で見つかった法的な問題やリスクについては、売り手企業自身が対応策を準備し、買い手側に適切に説明する必要があります。

5.「M&Aで重要なデューデリジェンス」まとめ

M&Aにおけるデューデリジェンスは、非常に重要な活動です。買収監査を適切に行うことで、リスクを最小限に抑え、M&Aの成功率を高めることができます。しかし、デューデリジェンスは専門的な知識と経験が必要な作業であり、責任のある仕事です。そのため、専門家に任せて確実に行うことが大半となります。

デューデリジェンスは膨大な情報を収集し、分析する作業であり、専門的なスキルが不可欠です。専門家は適切な調査手法やツールを使い、的確な情報を収集できます。また、専門家は過去のM&A取引の経験を持っており、成功事例や失敗事例から学ぶことができ、買い手企業はより的確な判断を行うことができます。

M&Aにおけるデューデリジェンスは、買い手企業の成功を左右する重要な要素です。そのため、専門家に任せて確実に行うことが欠かせません。専門家は適切な知識と経験を持ち、的確な情報を収集し、買い手企業のリスク評価と取引の判断をサポートします。デューデリジェンスを適切に行うことで、買い手企業は成功するM&Aを実現することが可能になります。

大学卒業後、大手総合建設会社(東証プライム上場)の経営企画セクションで約10年間、業種の異なるグループ会社10社を含む、数多くの経営企画、新規事業の立上げやM&Aに従事。自ら新規立案した事業の全てに当事者として、寝る間を惜しみ地を這うような実務(PDR:Prep(準備)=Do(実行)=Review(評価))を実行。確実な落とし込みまでを行なう。 その後、財閥系大手不動産会社のホールセールセクションで約9年に渡り不動産コンサルティング業務に従事。新設部署の立上げ期であったため、既存顧客はゼロに等しく、顧客のほぼ全てを自ら新規開拓。主に法人のCRE戦略を対象とした本支店・店舗・工場の移転統廃合支援、売買(所有権・借地権)、事業用定期借地、調整区域開発、法的整理(清算・破産)に基づく不動産処分等、幅広い不動産企画を提案し実行。 これらを経て「株式会社FPコネクト」を設立。M&A実務支援・任意売却・不動産企画を専門に事業展開中。

関連記事