救済型M&Aとは|~事業再建の切り札~

経営不振により自力での事業再生が困難な場合、資金力のある買い手企業に事業を引き継いでもらうという選択肢があります。これは、救済型M&Aと呼ばれ、日本では比較的高い割合で行われています。

「赤字や債務超過で買い手が見つからないのでは?」と考えられる方も多いと思いますが、立地やサービス、技術力、ブランド力など付加価値がある場合には十分に実現可能です。

この記事では、「救済型M&Aの基礎知識や、メリット、注意点」などについて解説します。また、救済型M&Aの基本的な手法についても、あわせて説明します。

このページをご覧いただいている方々は、救済型M&Aを検討中の方や、事業再建について調べておられる方が多いのではありませんか?経営不振や事業承継などでお悩みの方は、ぜひ救済型M&Aについて知り、今後の参考にしていただければ幸いです。そのうえで、一刻も早く、専門家へ相談されることをおすすめいたします。

1.救済型M&Aとは?

救済型M&Aとは、経営不振におちいっている企業を救済するために行われるM&Aの一種です。後継者不在の企業を救済するためにも行われますが、この記事では経営再建を目指す救済型M&Aについてくわしく説明します。

この手法では、経営再建を支援するために増資の引き受けなどを通じて資本参加します。具体的には、新株の発行等を行い、その資金を用いて経営再建を効果的かつスムーズに進めることが一般的で、再生型M&Aと呼ばれることもあります。

救済型M&Aは、労働者や取引先など、さまざまなステークホルダーが事業の継続を望む場合に行われます。例えば、収益性や将来性の高い事業を持つ企業が、赤字事業や競争力の乏しい事業と混在している場合に、企業や取引先は存続させたい事業だけでも維持することを望むことがあり救済が行われます。

くわしくは後述しますが、救済型M&Aにはいくつかの手法があり、代表的なのは「企業再生方式」です。この方式では、現在の会社の法人格を維持しながら、優良事業部門を中心に再生を図ります。これにより、会社の存続を図りつつ経営再建を行うことが可能となります。

しかし、中小企業ではこの方式がなかなか用いられません。なぜなら、売上規模が小さい場合には、事業再生を支援してくれる会社が少なく、取引停止となるリスクが高まるからです。売上規模3億円など、一定の規模以上であることで有効性がアップします。

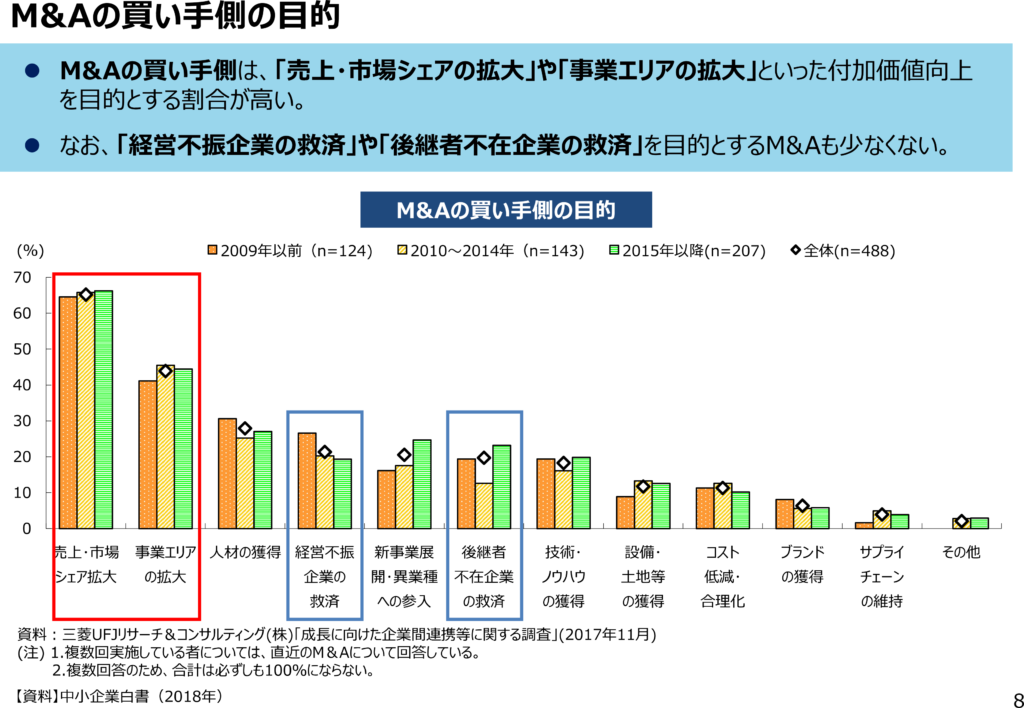

参考:中小企業庁「事務局説明資料 2018年版中小企業白書(M&Aの買い手側の目的)」

2.救済型M&A:救済される側(売り手側)のメリット

以下が救済型M&Aのメリットの一部です。救済型M&Aは企業再生のための重要な手段であり、経営不振企業の再生に向けた取り組みにおいて有効な戦略と言えます。ただし、計画的な実施とリスクコントロールが必要であり、慎重な検討が求められます。

1)企業再生の可能性

経営不振企業は、救済型M&Aを活用することで、再生の可能性が高まります。債務整理や事業再編などを通じて、企業の経営状況を改善できます。

2)資金調達の手段

救済型M&Aによって新たな資金を調達できます。買収企業やスポンサーからの資金注入により、再生のための資金を確保できます。

3)事業の再構築

救済型M&Aは事業再編の手段としても活用されます。買収企業やスポンサーの経営ノウハウやリソースを活かし、事業の再構築を図ることができます。経営戦略の見直しや新たなビジネスモデルの導入など、企業の競争力を高めるための取り組みが可能です。

4)早期の企業再生

救済型M&Aは迅速な企業再生が実現可能です。買収企業などの協力があり、手続きのスピードが早くなり、経営不振からの脱却を早めることができます。

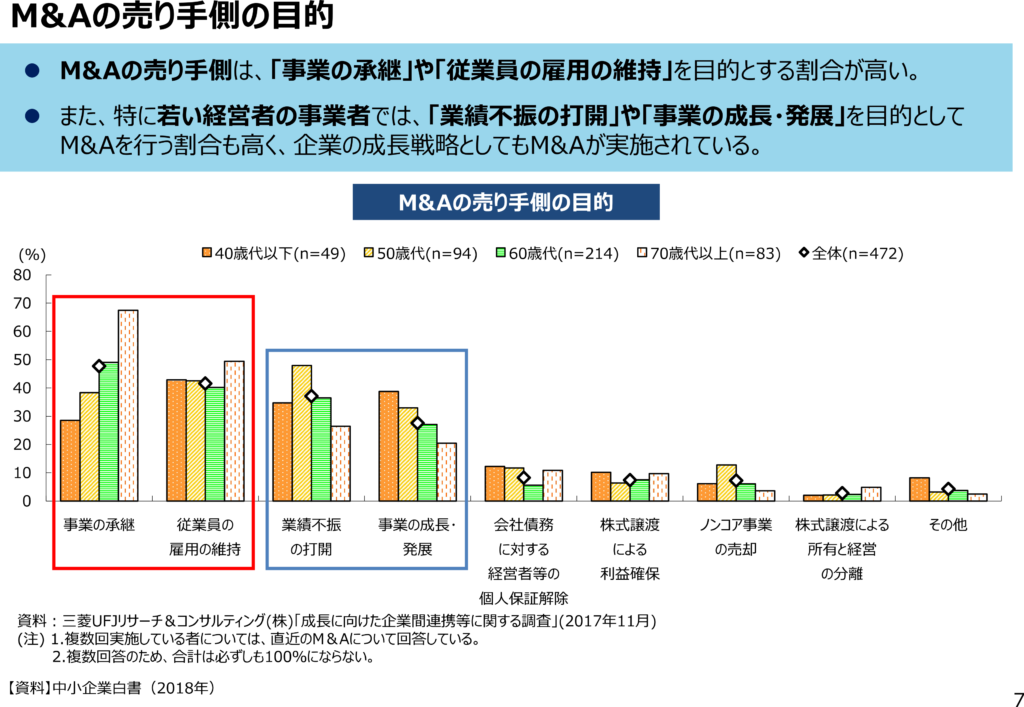

5)従業員の雇用維持

救済型M&Aによって、従業員の雇用を維持できます。経営不振で倒産する場合に比べて、買収企業やスポンサーが雇用を継続する可能性が高まり、従業員の安定した雇用環境を確保できます。

参考:中小企業庁「事務局説明資料 2018年版中小企業白書(M&Aの売り手側の目的)」

3.救済型M&Aの注意点

救済型M&Aを成功させるためには、ステークホルダー(関係者)とのコミュニケーションや適正な事業評価、リスク管理、スケジュール設定などを行い、慎重に計画を進める必要があります。

1)ステークホルダーの意見を考慮する

労働者や株主、取引先などのステークホルダーの意見を重視する必要があります。買い手企業の要望や懸念を考慮しながら、救済策を検討することが重要です。あわせて、コミュニケーションを適切にとり、認識のズレが生じないように心がけましょう。

2)事業評価の正確性を確保する

売り手企業の事業価値を正確に評価することが重要です。将来性や収益性の見通しをしっかりと行い、救済策の効果を検証します。

3)リスク管理を徹底する

救済型M&Aは一定のリスクを伴います。経営不振企業を引き受けることで、負債や問題が引き継がれる可能性があります。リスクを最小限に抑えるために、事前に十分なデューデリジェンス(買収監査)を行い、リスク対策することが必要です。

4)スケジュールの適切な設定

企業の再建や問題の解決には、時間がかかることがありますので、スケジュールを適切に設定し、余裕を持った計画を立てることが重要です。

参考:中小企業庁「2021年版 中小企業白書(HTML版)」

4.救済型M&Aの主な手法

救済型M&Aの主な手法は、企業再生方式、事業譲渡方式、会社分割方式、第二会社方式の4つです。それぞれの手法の特徴を理解して、適切な方法を選択し、計画的に進めることで、企業再建の成功率を高めることが可能です。

1)企業再生方式

現在の会社の法人格を維持しながら、優良な事業部門を中心に再生を図ります。具体的には、買収側企業の子会社として再建を目指すケースが多くなります。

この手法は、とくに規模の大きな企業に向いており、法人格を維持しつつ再生を図ることで、ブランド価値や顧客基盤を活かしながら事業を再建できます。また、買収側企業の資金力やノウハウを活用することで、再生の成功率も高まります。

しかし、前述のように中小企業ではあまり用いられません。その理由としては、取引相手の少なさや取引規模の小ささが挙げられます。中小企業では、支援をしてくれる企業が限られており、取引停止のリスクが高いため、他の救済型M&Aの手法を検討する必要があります。

2)事業譲渡方式

事業を別の法人格に移して優良事業部門を中心に事業の維持・再建を図る方法であり、破産状態であっても利用できる再生手法として、広く中小企業の事業再生に用いられています。

経営不振企業が自社の事業を他の企業に売却することで、経営資源を再生に役立てることができます。譲渡先の企業も、買収した事業を再生させることで自社の成長や競争力向上を図ることができます。

この手法のメリットは、経営不振企業が事業を継続することが難しい場合でも、事業を他の企業に引き継ぐことで存続させることができる点です。また、譲渡先の企業にとっても、既存の事業を取得することで市場拡大やシナジー効果を得ることができます。

ただし、事業譲渡方式には注意点もあります。譲渡価格や条件の交渉が難航する場合や、従業員の雇用問題が発生する可能性がある点です。従業員の雇用を守りつつ事業再生を図るためには、適切な労使協議や雇用条件の明確化が重要です。

3)会社分割方式

経営が悪化している企業の優良部門を切り離し、別の会社に移すことで、再建を図る方法です。会社分割方式の特徴は、以下のようになります。

第一に、会社分割により事業の劣化を抑えることができ、事業の収益がおちる前に優良部門を切り離すことで、再建のスピードを上げることができます。優良部門が別の会社で再建されることで、その事業の価値を最大限に活かすことができます。

また、赤字部門は、買い手企業と協力をえながら再建を進めることができます。買い手企業の協力を得ることで、借金の返済条件や債務のリスケジュールなどを調整できます。

しかし、会社分割方式にはデメリットもあります。まず、法的なリスクが存在します。会社分割は法的手続きを伴うため、専門家の助言や適切な法務チェックが必要です。手続きに不備があると、再建計画の実現が難しくなる可能性もあります。

さらに、事業部門が別の会社に移るため、経営者や従業員は新たな環境に適応しなければなりません。組織文化の変化や雇用条件の変更など、さまざまな問題が生じる可能性もあります。

4)第二会社方式

経営が悪化している企業において、継続見込みのある事業を切り離し、別会社(第二会社)に移し、既存の会社を消滅させる手法です。

第二会社方式のメリットとしては、経営不振企業が、収益性の高い事業を他の会社に移転させることで、再生を図ることができます。また、既存の会社を清算させることで、債務の整理や負担の軽減を行うことができます。

一方、第二会社方式にはデメリットや問題点も存在します。例えば、移転させる事業が成功するかどうかは不確定要素であり、成功しなければ再生効果を得ることができません。また、既存の会社を清算させるためには、手続きや手間がかかります。

第二会社方式を成功させるためのポイントとしては、収益性の高い事業を選び、信頼できる移転先を見つけることが成功の鍵となります。また、早期の対応や適切な計画の策定も重要です。

5.「救済型M&Aとは」まとめ

救済型M&Aは、売り手企業だけでなく、買い手企業などにとってもメリットがある手法です。経営不振企業の買収によって、市場進出や事業拡大の機会を得ることができ、経営資源を統合することで、競争力の強化やシナジー効果の発揮も期待できます。

最近の経済状況や新型コロナウイルスの影響により、救済型M&Aの需要が増加しています。とくに中小企業では、経営不振からの脱却や経営者の後継者問題の解決に救済型M&Aが有効な手段として注目されています。

経営者にとっても、救済型M&Aは、経営者人生を誇りある形で締めくくるための有効な手段です。経営不振企業を再生させることで、社会的責任を果たすことができ、自身の経営手腕や経営哲学を継承することも可能です。

救済型M&Aは、経営不振にある企業や買収企業、合併相手、そして関係者全体にとってメリットのある手法です。企業再生や事業継続を望むステークホルダーの要望に応えるために、計画的かつ綿密な準備を行いながら実施していきましょう。

大学卒業後、大手総合建設会社(東証プライム上場)の経営企画セクションで約10年間、業種の異なるグループ会社10社を含む、数多くの経営企画、新規事業の立上げやM&Aに従事。自ら新規立案した事業の全てに当事者として、寝る間を惜しみ地を這うような実務(PDR:Prep(準備)=Do(実行)=Review(評価))を実行。確実な落とし込みまでを行なう。 その後、財閥系大手不動産会社のホールセールセクションで約9年に渡り不動産コンサルティング業務に従事。新設部署の立上げ期であったため、既存顧客はゼロに等しく、顧客のほぼ全てを自ら新規開拓。主に法人のCRE戦略を対象とした本支店・店舗・工場の移転統廃合支援、売買(所有権・借地権)、事業用定期借地、調整区域開発、法的整理(清算・破産)に基づく不動産処分等、幅広い不動産企画を提案し実行。 これらを経て「株式会社FPコネクト」を設立。M&A実務支援・任意売却・不動産企画を専門に事業展開中。

関連記事