市街化調整区域の開発許可手続きを簡易解説

市街化調整区域とは、都市計画法によって街づくりをしないと決められたエリアです。このエリアでは、基本的には建物を建てるための宅地整備は禁止されていますが、要件を満たせば、開発許可を受けて開発行為ができる場合もあります。

そこで、このコラムでは、市街化調整区域での開発許可手続きについて簡単に解説します。市街化調整区域での宅地整備や建築を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

参考:名古屋市「開発許可申請の手引き」 e-Gov法令検索「都市計画法」

市街化調整区域の開発許可

市街化調整区域の開発許可は、都市計画法によって、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域で、土地の形や用途を変える工事や建築物の建設などの開発行為を行うために必要な許可のことです。市街化調整区域では、原則として開発行為は禁止されていますが、一定の条件を満たす場合には、都道府県知事から開発許可を受けることができます(指定都市・中核都市・特例市等では市長の許可が必要)。開発許可の制度は、乱開発を防止し、農林水産業や自然環境などを保護することを目的としています。

1)市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて指定される都市計画区域の中で、市街化を抑制すべき区域のことです。都市や町などの成長や開発を管理するために設定された地域で、都市計画や土地利用の観点から、まだ開発が進んでいない自然環境などを保護し、バランスの取れた発展を目的としています。

市街化調整区域には、以下のような特徴があります。

| ●建築物の高さや容積率、建ぺい率などに制限がある ●道路や交通網、公共施設、商業施設などの整備が不十分な場合がある ●都市へのアクセスや公共交通機関の利便性が低い場合がある ●豊かな自然環境や緑地、農地などが残されている ●自然災害のリスクにさらされる場合がある |

市街化調整区域の範囲は、地方自治体のウェブサイトや都市計画図などで確認できます。

2)開発許可とは?

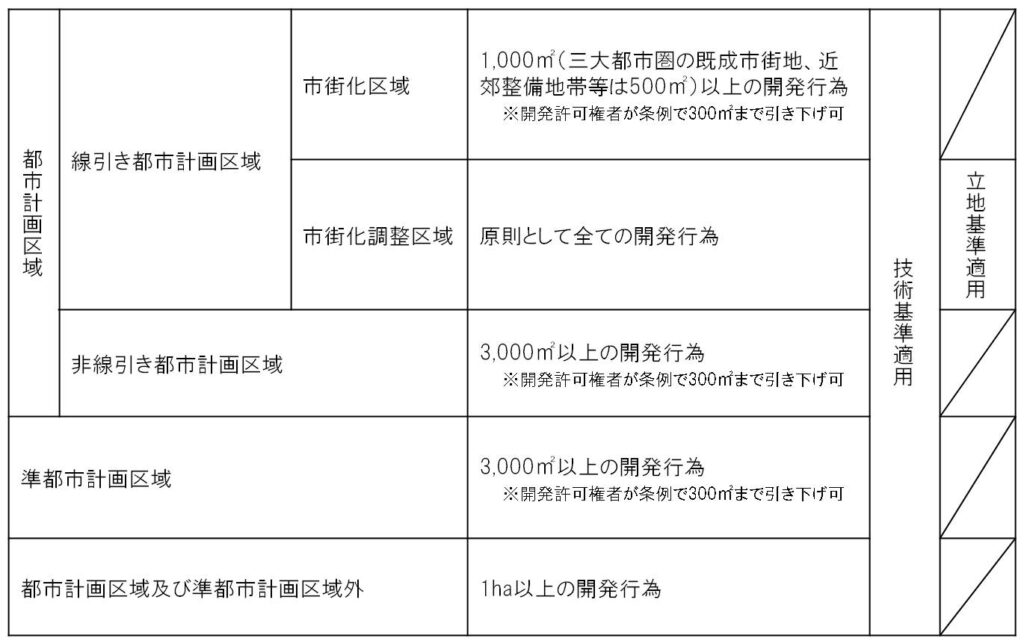

開発許可とは、都市計画法で定められた、土地の形や用途を変える工事や建築物の建設などの開発行為を行うために必要な許可のことです。開発許可は、市街化区域や市街化調整区域での開発行為に対して、都道府県知事などの許可権者が審査し、交付する制度となっています。開発許可の目的は、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止で、開発許可を受けるためには、一定規模の開発行為であり技術的基準や立地基準などの条件を満たす必要があります。

開発許可の「除外規定」と「特例要件」を確認する

開発許可を受けるためには、まず除外規定と特例要件を確認する必要があります。

除外規定とは、都市計画法第29条によって定められた開発行為の中で、許可を受ける必要がないものを指します(許可が不要な開発)。例えば、市街化区域内で1,000平方メートル未満、都市計画区域外で1万平方メートル未満の場合などです。除外規定に該当するかどうかを確認することで、開発許可の申請の手間や費用を省くことができます。

特例要件とは、都市計画法第34条によって、市街化調整区域での開発行為について、一定の条件を満たす場合に開発許可を受けることができる制度です。例えば、市街化区域に隣接する一定の地域において、周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建設等を目的とする開発行為や、国または都道府県が行う開発行為などです。特例要件に該当するかどうかを確認することで、開発許可の審査の基準や流れを把握できます。

市街化調整区域での開発行為は、一般的には許可されませんが、除外規定または特例要件に該当して条件を満たせば、行うことが可能です。市街化調整区域での宅地整備や建築を検討している方は、ぜひ参考にしてください。除外規定と特例要件については、次章以降でくわしく解説します。

市街化調整区域の開発行為の除外規定とは?

除外規定は、都市計画法第29条に規定されていますが、都道府県や市区町村の条例などでさらに厳しい要件等が定められている場合がありますので、必ず開発行為を行う地域の規定を確認しましょう。下記は、愛知県の規定をもとに解説してあります。

参考:愛知県「開発許可制度の概要」 愛知県「開発許可申請の手引き」

1)農林漁業の用に供する建築物および農林漁業従業者の住宅のためのもの

市街化調整区域は、農林漁業の振興や自然環境の保全を目的としています。そのため、農林漁業に関連する一定規模の建築物や住宅は、開発許可なしで建築できます。

2)公益上必要な建築物の建築を目的とするもの

公益上必要な建築物とは、例えば、学校、病院、消防署、警察署、公園、道路などの公共施設や、電力、ガス、水道などの公共事業に関する施設のことです。ただし、都道府県知事の認定などが必要です。

3)都市計画事業や土地区画整理事業の施行として行うもの

都市計画事業とは、都市計画法に基づいて計画された、道路、公園、下水道などの整備事業のことです。土地区画整理事業とは、土地の所有者や利用者が協力して、土地の区画や道路などを整理する事業のことです。

4)市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業の施行として行うもの

市街地再開発事業とは、都市の中心部や旧市街地などの環境や機能を改善するために、土地や建物を一体的に再開発する事業のことです。住宅街区整備事業とは、住宅の老朽化や密集化などの問題を解決するために、住宅や道路などを一体的に整備する事業のことです。防災街区整備事業とは、災害に強い街づくりを目指して、防災施設や避難路などを一体的に整備する事業のことになります。

5)公有水面埋立事業の施行として行うもの

公有水面埋立事業とは、公有水面(海や湖など)を埋め立てて、新たな土地を造成する事業のことです。ただし、国土交通大臣の認可などが必要です。

6)非常災害のため必要な応急措置として行うもの

市街化調整区域内で、非常災害(地震や洪水など)が発生した場合は、開発許可なしで応急措置ができます。応急措置とは、例えば、救助活動や復旧工事などのために、仮設の建築物や道路などを設置する行為のことです。ただし、都道府県知事の承認などが必要です。

7)通常の管理行為や軽易な行為として行うもの

市街化調整区域内でも、通常の管理行為や軽易な行為は、開発許可なしで行えます。通常の管理行為とは、例えば、土地の耕作や草刈り、建築物の修繕や、塗装などの行為のことです。軽易な行為とは、土地の高さや形状をわずかに変更する行為や、建築物の一部を撤去する行為などのことです。ただし、都道府県知事が指定する基準を超えないことが必要となります。

市街化調整区域でも開発行為が行える特例要件とは?

開発許可の特例要件とは、市街化調整区域での開発行為について、一定の条件を満たす場合に、開発許可を受けることができる制度です。特例要件も、都道府県や市区町村の条例などで独自に決められている場合がありますので、必ず開発行為を行う地域の規定を確認しましょう。

開発許可の特例要件には、以下のようなものがあります。

| ●日常生活上必要な物品の販売・加工・修理を営むための店舗等の施設、および公益上必要な建築物。 ●市街化区域に隣接する一定の地域において、周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為。 ●開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会で認められたもの。 ●特定の用途や要件に該当し、知事などの許可を受けたもの。 |

開発許可の特例要件に該当する場合は、開発許可の申請を行う必要があります。開発許可の申請から許可までの流れは、一般的な開発許可と同様ですが、開発行為を行う都道府県や市区町村ごとで注意点がありますので、必ず事前に確認しましょう。

開発許可の流れ

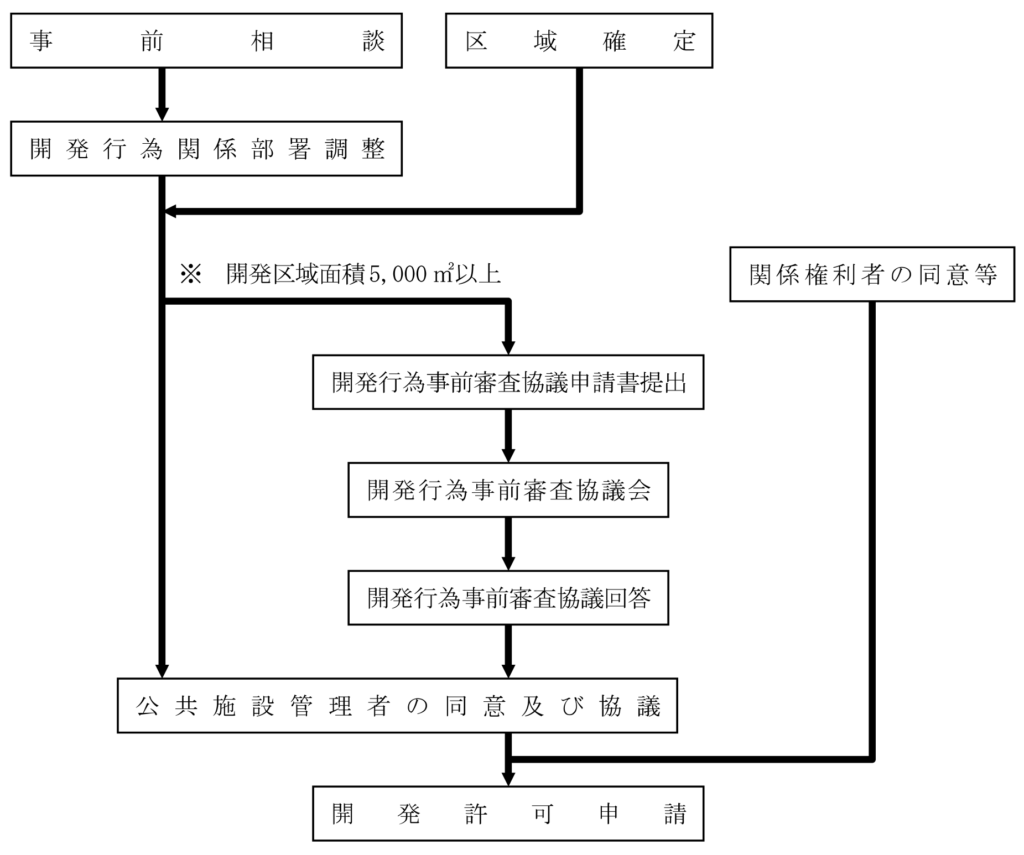

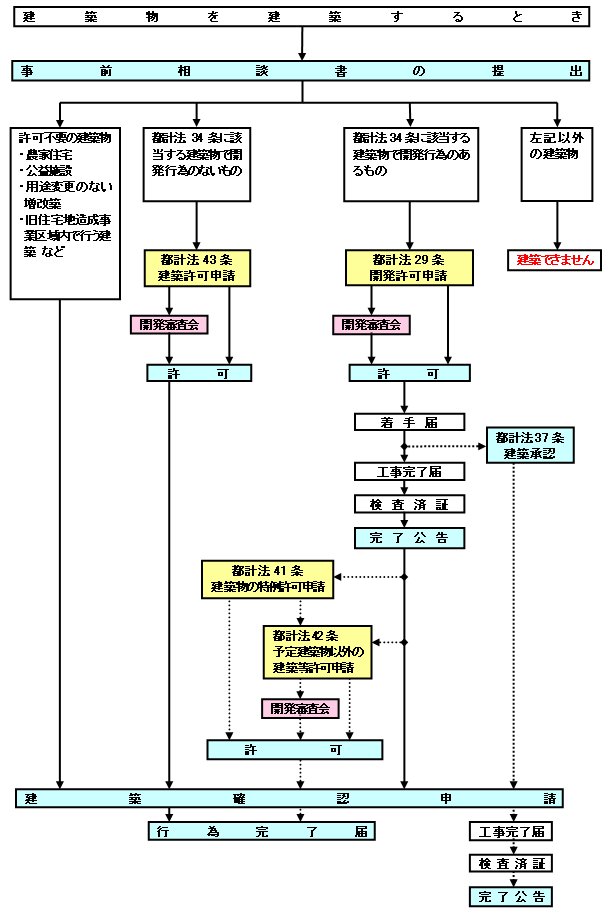

開発許可を申請する流れは、以下のとおりです。都道府県や市区町村によって、細かな流れは異なることがありますので、事前に確認してからスタートするようにしましょう。

参考:名古屋市「開発許可申請の手引き」 名古屋市「市街化調整区域内における開発許可・建築許可」

| ①都道府県または市区町村に事前相談 ②開発予定標識などの設置 ③近隣住民に事前説明(近隣説明会などの開催) ④開発行為の関係部署との調整 ⑤一定の要件に該当する場合には事前審査 ⑥開発区域の確認および確定 ⑦公共施設の管理者の同意および協議 ⑧開発許可申請 ⑨開発審査会 ⑩許可 |

①都道府県または市区町村に事前相談

開発許可の申請に必要な書類や手続きについて、事前に関係機関などに相談します。開発許可の可否や条件なども確認できます。

②開発予定標識などの設置

開発行為について、その目的や内容・予定建築物の用途や規模などを記載した開発予定標識を、開発予定地に設置し、近隣住民に開発行為について周知します。開発予定標識は、規定の日(申請の○日前など)までに設置しなければなりません。

③近隣住民に事前説明(近隣説明会などの開催)

開発行為について、理解や協力を得るために、近隣説明会を開催します。近隣説明会の開催は、市区町村の条例で義務付けられている場合があります。

④開発行為の関係部署との調整

開発行為に関係する市区町村や都道府県の部署と事前に協議し、開発計画について同意や調整を行います。例えば、道路や下水道などの公共施設の整備や接続、環境保全や防災対策などが対象となります。

⑤一定の要件に該当する場合には事前審査

開発行為が一定の要件に該当する場合は、事前に開発審査会の審査を受ける必要があります。開発審査会は、市街化調整区域内での開発行為について、市街化促進のおそれや環境への影響などを審査する機関です。

⑥開発区域の確認および確定

開発行為の敷地や範囲を確認し、都道府県知事などから開発区域の確認を受けます。開発区域の確認を受けると、開発行為の内容や条件が確定します。

⑦公共施設の管理者の同意および協議

開発行為によって公共施設の管理者や関係権利者の権利や利益に影響がある場合は、事前に同意や協議を行います。例えば、道路や下水道などの公共施設の管理者や、隣接する土地や建物の所有者などが対象になります。

⑧開発許可申請

開発行為許可申請書と添付書類を都道府県知事などに提出します。添付書類には、開発行為に関する設計図や工事施工者に関する書類、資金計画に関する書類、公共施設管理者や関係権利者の同意書などがあります。添付書類や記載方法は都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。

⑨開発審査会

都道府県知事は、開発許可申請を受けた後、開発審査会に審査を委ねます。開発審査会は、開発行為の内容や条件、立地基準の適合性などを審査し、許可の可否や付帯条件などを決定します。

⑩許可

開発審査会の審査に通ると、都道府県知事から開発許可が下ります。開発許可は、開発行為の内容や条件、付帯条件などを記載した許可書で通知されます。開発許可を受けた後は、開発行為を行うことができます。

大学卒業後、大手総合建設会社(東証プライム上場)の経営企画セクションで約10年間、業種の異なるグループ会社10社を含む、数多くの経営企画、新規事業の立上げやM&Aに従事。自ら新規立案した事業の全てに当事者として、寝る間を惜しみ地を這うような実務(PDR:Prep(準備)=Do(実行)=Review(評価))を実行。確実な落とし込みまでを行なう。 その後、財閥系大手不動産会社のホールセールセクションで約9年に渡り不動産コンサルティング業務に従事。新設部署の立上げ期であったため、既存顧客はゼロに等しく、顧客のほぼ全てを自ら新規開拓。主に法人のCRE戦略を対象とした本支店・店舗・工場の移転統廃合支援、売買(所有権・借地権)、事業用定期借地、調整区域開発、法的整理(清算・破産)に基づく不動産処分等、幅広い不動産企画を提案し実行。 これらを経て「株式会社FPコネクト」を設立。M&A実務支援・任意売却・不動産企画を専門に事業展開中。

関連記事