M&Aを活用した事業承継|~後継者問題の解決策~

近年、中小企業や小規模事業者の後継者不足が深刻な問題になっています。事業の継続性と成長性はあるものの、後継者がいないために廃業を余儀なくされるケースが増えているのです。そして、このような後継者問題を解決する手段として、M&Aが注目されています。

本記事では、M&Aを活用した事業承継の方法と、メリットや注意点について詳しく解説します。また、あわせて事業承継の支援制度などについても紹介します。

この記事をご覧の方は、後継者問題にお悩みの方が多いのではありませんか?実際、事業承継は、全ての経営者に関係する重要な問題です。後継者問題を解決するための最初の一歩は、会社の事業承継についてしっかりと考え、正しい知識を身につけることになります。この記事を参考にして、まずは後継者問題について考えてみましょう。

後継者問題とは?

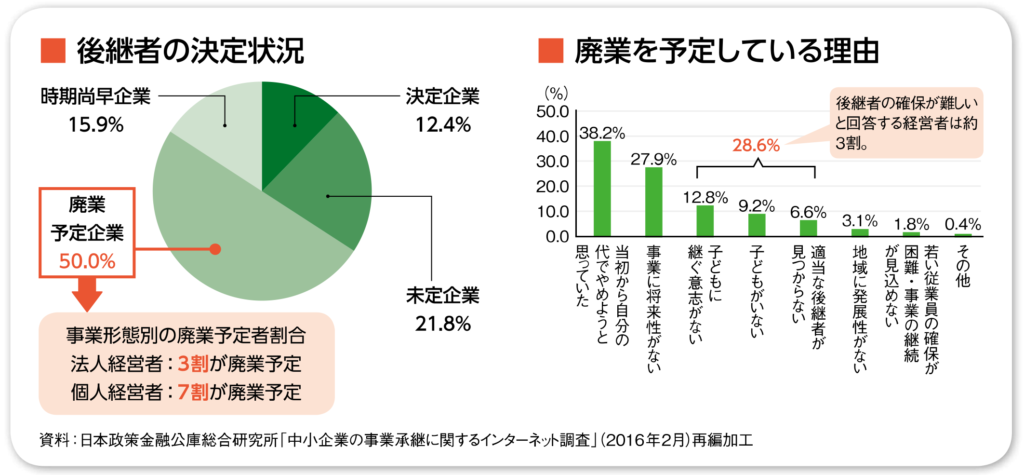

後継者問題とは、会社の経営者が引退や亡くなった際に、その会社を引き継ぐ人がいないという問題のことです。特に、中小企業においては深刻な課題になっています。

近年、中小企業経営者の高齢化が進んでおり、後継者問題を解決しなければ事業を継続することが難しい会社が増えています。後継者問題の解決は、会社の存続にとって非常に重要な課題です。後継者がいない場合、会社は廃業せざるを得ず、それによって失業者がでたり、地域経済にも大きな影響を及ぼしたりする可能性があります。

後継者問題を解消するためには適切な対策が必要で、具体的な解決策としては、まず会社の現状を把握し、後継者不足の原因を分析することが重要です。また、後継者を育成するための研修や教育プログラムを計画することも有効です。

さらに、M&A(第三者承継)や事業譲渡などの手段を利用して、他の企業や組織との連携を図ることも考えられます。後継者問題の解決には時間がかかりますが、会社の存続や、地域経済の発展のためにも、積極的に取り組みましょう。

後継者問題が起こる理由

後継者問題が起こる主な理由は、親族内に適正な後継者がいないこと、少子高齢化、経営者の後継意識の欠如などが挙げられます。

後継者問題は経営者にとって重要な課題であり、解決策を見つける必要があります。適切な後継者の育成や従業員承継、M&Aなどの手段を活用することで、後継者問題を克服することが可能になりますので、経営者は早めに後継者問題に取り組み、企業の継続を確保する必要があります。

また、政府や地域の支援制度を活用することも有効です。後継者問題の解決に向けた取り組みが進められることで、中小企業の持続的な発展と日本経済全体の健全な成長が促進されるでしょう。

1)親族内に適正な後継者がいない

後継者問題の最大の原因は、親族内に適正な後継者がいないことです。多くの中小企業は家族経営が一般的であり、経営者は自身の子供や親族を後継者として期待しています。しかし、経営者の子供や親族が経営のスキルや意欲を持っていない場合、適正な後継者が見つけられず、後継者問題が生じます。

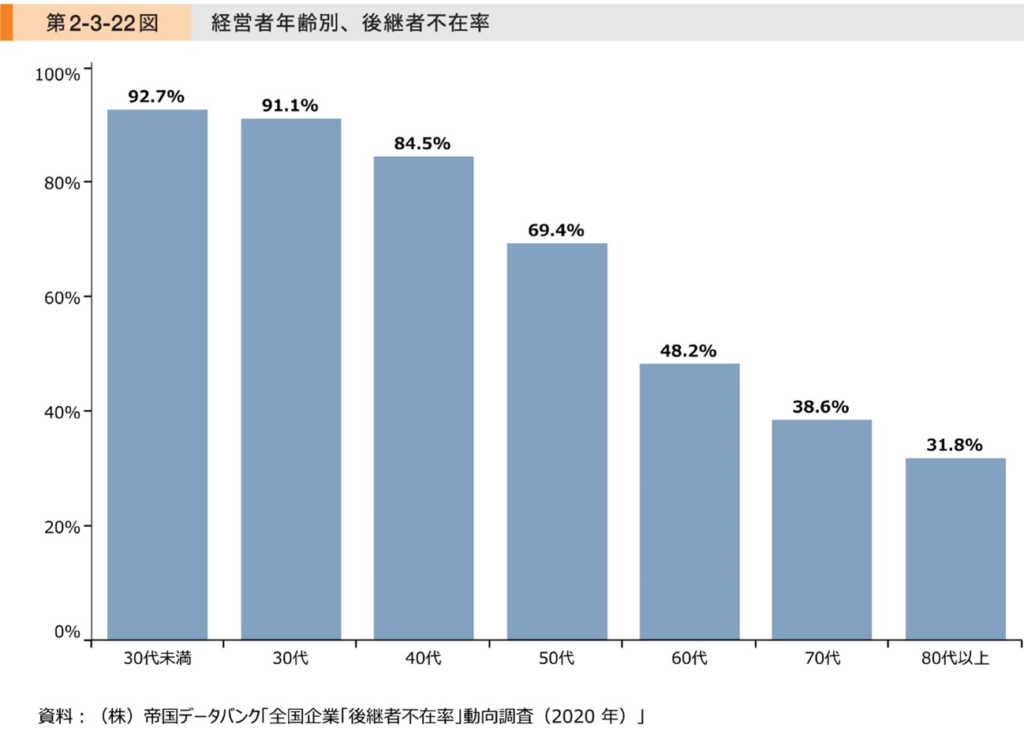

2)少子高齢化

日本では出生率が低下し、中小企業の経営者も高齢化しており、後継者となる若い世代の数自体が減少しています。このような背景により、後継者を見つけることがより困難になり、後継者不足が深刻化しています。

3)経営者の後継意識の欠如

さらに、後継者問題の原因として経営者自身の後継意識の欠如も挙げられます。経営者は日々の業務に追われており、事業承継や後継者の育成にまで目を向けることが難しい場合があります。経営者が後継者問題を放置していると、後継者問題の解決がより一層困難になります。

4)構造的な問題

中小企業の場合、経営者が1人で多くの業務を担当していることが多いため、後継者を育成する余裕がないことがあります。また、経営者が全ての意思決定を行っている場合、後継者が育たない可能性が高くなります。さらに、事業が特定の個人のスキルや人脈に依存している場合も同様です。このような構造的な問題があると、後継者が経営を引き継ぐことが難しくなります。

5)地域に発展性がない

地方の中小企業では、人口減少や産業の衰退などの影響を受けている場合があります。これにより、若者が地元を離れて都市部や他の地域に就職する傾向が強まり、後継者が見つけにくくなり、地域の経済状況や市場の縮小も後継者問題を引き起こす要因となります。地域に発展性がない場合、経営者としての将来性や魅力が感じられず、後継者が集まりにくくなるのです。

事業承継の種類

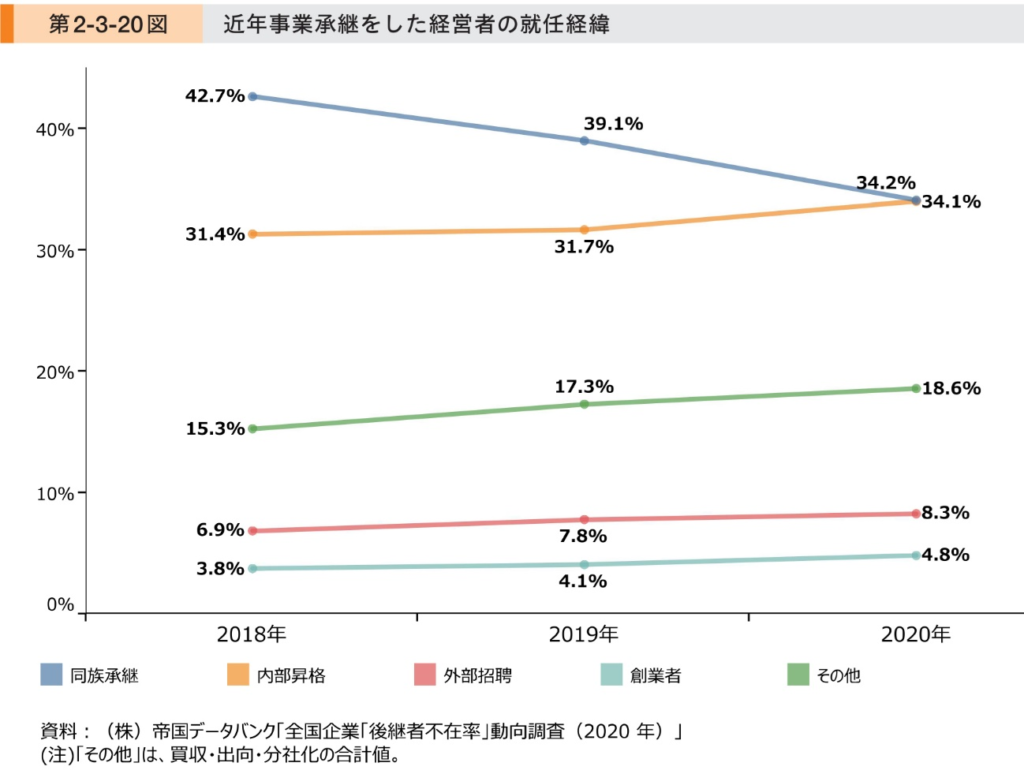

事業承継の主な方法である、親族内承継、従業員等による親族外承継、そしてM&Aによる親族外承継のいずれの方法も、それぞれにメリットやデメリットがあります。経営者は自身の会社や事業の将来を考え、最適な承継方法を選択する必要があります。

※同族承継(親族内承継)、内部昇格(従業員承継)

1)親族内承継(同族承継)

親族内承継とは、経営者の家族が事業を引き継ぐ方法です。経営者の子供や親族が後継者となり、会社や事業を受け継ぐことが特徴です。

親族内承継のメリットは、家族経営の伝統を守り、経営者の意思や経営理念を引き継ぐことができることです。また、信頼関係や情報共有がスムーズに行われることも利点と言えます。しかし、親族内承継では後継者の能力や意欲、相続税の問題などが課題となる場合もあります。

2)従業員等による親族外承継(内部昇格・従業員承継)

従業員等による親族外承継は、会社の従業員や関係者が事業を引き継ぐ方法です。経営者が後継者となる従業員を選定し、経営権を譲ることで事業の継続を図ります。

従業員承継のメリットは、経営者の意思や経営理念を引き継ぐだけでなく、経営者と従業員の信頼関係やノウハウの継承が可能となることです。また、従業員のモチベーション向上や企業文化の維持にもつながるでしょう。ただし、後継者の能力や財務面の課題があるケースも存在します。

3)M&Aによる親族外承継(外部召喚・第三者承継)

M&A(合併・買収)による親族外承継は、他の企業との経営統合や買収を通じて事業を引き継ぐ方法です。経営者が自社を他社に売却することで、事業の継続を図ります。

M&Aによる親族外承継のメリットは、買収する企業が経営資源やネットワークを持っているため、事業の成長や競争力の向上が期待できることです。また、経営者が引退後も関与できる場合もあります。しかし、M&Aは複雑な手続きや交渉が必要であり、リスクや費用がかかることも注意が必要です。

M&Aを活用した事業承継のメリット

以下が、M&Aを活用した事業承継のメリットです。事業承継に悩む経営者にとって、M&Aは解決策の1つとして注目されています。ただし、M&Aには注意点も存在するため、事前の検討や専門家の助言を受けることが重要です。

1)事業の存続

M&Aによる事業承継は、企業の存続を可能にします。後継者が見つからない場合や経営者の高齢化に伴い、企業が存続できなくなるリスクがありますが、M&Aによって新たな経営者が入り、事業を継続できます。

2)従業員の雇用の保護

M&Aによって、事業承継できれば、従業員の雇用を守ることができます。事業が存続することで、従業員たちは安定した雇用環境を維持できます。

3)株式等の売却益の獲得

事業承継によって、現経営者は自社の株式や他の資産を売却でき、一定の資金を得ることができます。経営者は長年にわたって事業を築き上げてきたため、売却益を得ることは、その功績を評価される機会でもあります。

4)事業の成長・発展

M&Aによる事業承継は、事業の成長や発展を促進できます。新たな経営者や企業が運営を行うため、事業の経営戦略やリソースが強化され、競争力の向上や新たな市場への進出が可能となります。

5)専門知識やノウハウの継承

M&Aによる事業承継では、専門知識やノウハウの継承が行われます。新たな経営者や企業が事業を承継する際には、既存の経営者や従業員からの、知識や経験の引き継ぎが行われ、事業の継続的な成長につながります。

M&Aを活用した事業承継の注意点

M&Aを活用した事業承継は、企業の成長や、発展のための有力な手段ですが、注意点も存在します。買い手が現れない可能性や企業文化の変化、手続きの複雑さなどに対して、事前の準備や検討、専門家の助言を活用することが重要です。円滑な事業承継を実現するためには、慎重な計画と適切な対応が求められます。

1)買い手が現れない可能性がある

事業承継において、M&Aを活用する場合、買い手が現れないリスクが存在します。M&Aは買い手と売り手の双方の合意が必要となるため、買い手が見つからない場合は、事業承継が難航する可能性があります。そのため、事前に市場調査やマーケティング戦略を慎重に検討し、買い手を見つけるための努力が必要です。

2)企業文化や労働環境が変化する可能性がある

M&Aによる事業承継では、買い手が企業の経営権を取得することになります。その結果、企業の経営方針や企業文化、労働環境などが変化する可能性があります。従業員や関係者にとっては、新しい経営者や経営方針に適応する必要が生じるため、十分なコミュニケーションや調整が求められます。また、企業の特徴やブランド価値を維持しながら、新たな経営者のもとでの成長戦略を模索する必要もあります。

3)事業承継の手続きが複雑

M&Aを活用した事業承継は、手続きが複雑になります。企業の評価(デューデリジェンス)や契約書の作成、法的手続きなど、さまざまなプロセスが必要になります。特に、法的な規制や税務上の問題など、専門知識が必要な場合もあり、事前に専門家の助言を受けることや十分な時間とリソースを確保することが重要です。また、契約内容や条件などを明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことも大切です。

事業承継の支援策

事業承継は、企業の存続と成長のために非常に重要な課題です。そのため、政府はさまざまな事業承継の支援策を提供しています。

事業の継続や成長を目指す企業にとって、これらの支援策を活用することは非常に有益です。事業承継を考えている企業や関係者は、各官公庁の情報や相談窓口を利用して、適切な支援策を活用しましょう。

1)事業承継税制

法人版事業承継税制(特例措置)や個人版事業承継税制など、贈与税・相続税の負担を軽減または実質ゼロとする特例措置があります。特例事業承継計画の提出や、事業承継の実施などの条件があります。

参考:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」

2)事業承継・引継ぎ補助金

事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等や、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。事業承継に必要な経費などに利用できます。

いかがでしたでしょうか?後継者問題について少しでもお考えの方は、是非弊社「株式会社FPコネクト」までお気軽にお問合せください。

大学卒業後、大手総合建設会社(東証プライム上場)の経営企画セクションで約10年間、業種の異なるグループ会社10社を含む、数多くの経営企画、新規事業の立上げやM&Aに従事。自ら新規立案した事業の全てに当事者として、寝る間を惜しみ地を這うような実務(PDR:Prep(準備)=Do(実行)=Review(評価))を実行。確実な落とし込みまでを行なう。 その後、財閥系大手不動産会社のホールセールセクションで約9年に渡り不動産コンサルティング業務に従事。新設部署の立上げ期であったため、既存顧客はゼロに等しく、顧客のほぼ全てを自ら新規開拓。主に法人のCRE戦略を対象とした本支店・店舗・工場の移転統廃合支援、売買(所有権・借地権)、事業用定期借地、調整区域開発、法的整理(清算・破産)に基づく不動産処分等、幅広い不動産企画を提案し実行。 これらを経て「株式会社FPコネクト」を設立。M&A実務支援・任意売却・不動産企画を専門に事業展開中。

関連記事