M&Aの基礎知識|~M&Aの目的と手法~

M&A(合併と買収)は、企業経営における重要な戦略的手段の1つです。企業間の資源や技術の統合による効率化や成長戦略の実現を目指すM&Aは、近年ますます注目されています。

本記事では、M&Aの基礎知識を分かりやすく解説します。M&Aの基本的な流れや目的、代表的な手法など、実践的な視点でM&Aについてくわしく説明します。

経営者やビジネスパーソンの皆様など、M&Aに関心のある方々にとって、役立つ情報が満載の記事ですので、参考にしていただければ幸いです。

1.M&Aの基礎知識

経営者やビジネスパーソンの皆様で、M&Aに関心がある方は多いのではありませんか?

以前はネガティブなイメージもあったM&Aですが、現在では企業の成長戦略や事業承継の手法として浸透しています。会社を売りたい方(売却側)や買いたい方(買収側)も、M&Aの正しい知識を把握して、今後の事業展開に活かしていきましょう。

1)M&A(Mergers and Acquisitions)とは?

M&A(マージャーズ・アンド・アクイジションズ)は、「企業の合併と買収」を意味し、他社の経営資源を活用して課題解決を図る取り組みです。

M&Aは、複数の企業が合併する場合や、ある企業が他の企業を買収する場合などがあります。M&Aは、企業の成長戦略や競争力強化、事業承継や取引先救済などの手段として活用されています。

2)M&Aの買収方法:友好的買収と敵対的買収

M&Aの買収方法には、友好的買収と敵対的買収の2つがあります。友好的買収は買収対象の経営陣の「同意を得て」行われる方法で、敵対的買収は対象会社の「同意なし」に買収を進める手法となります。

友好的買収は、経営陣との合意を重視するため、日本でよく採用される方法です。買収する企業は、対象会社の経営陣との交渉を通じて合意を形成し、経営権を取得します。この方法では、対象会社の経営陣の意見や企業文化を尊重した経営が行われるケースが多いのが特徴です。

一方、敵対的買収(同意なき買収)は、対象企業の同意を得ずに買収を進める手法です。この方法では、買収する企業が対象会社の株式を市場で買い付けるなどして株式の過半数を取得し、経営権を掌握します。敵対的買収は、対象会社の経営陣や社員との対立を招く可能性が高くなります。

2023年8月に、経済産業省が策定した「企業買収における行動指針」では、「同意なき買収(敵対的買収)」として定義付けられています。

参考:経済産業省「企業買収における行動指針(2023年8月31日)」

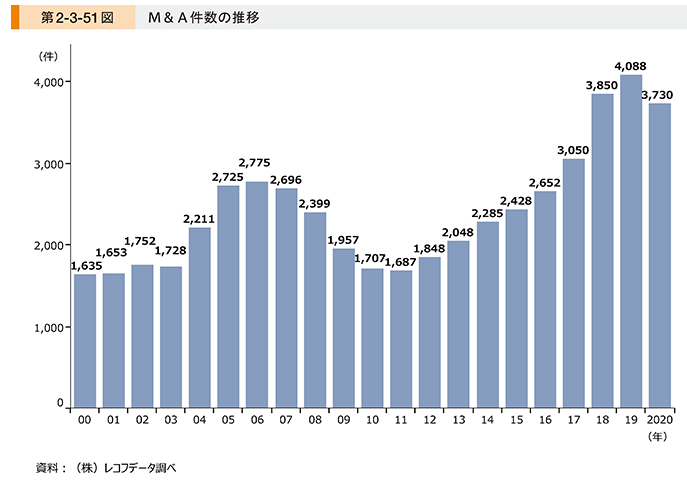

3)日本でM&Aが増加している理由

日本でM&Aが増加している理由の1つに、少子高齢化による人口減少や後継者不足があります。これにより、中小企業は事業承継の問題に直面し、M&Aが解決策として選ばれることが増えています。

また、以前のM&Aは前述の「敵対的買収」が行われることもありネガティブなイメージがありましたが、現在では「友好的買収」が主流となり、一般的に受け入れられるようになったことも増加の一因となります。

その他にも、下記のような理由でM&Aが増加しています。

| ・グローバル化に伴う競争激化 ・新規市場への進出 ・経済合理性の追求 ・技術や人材の獲得 |

参考:中小企業庁「2021年版 中小企業白書(大企業も含めたM&A件数)」

2.M&Aの基本的な流れ

M&Aの流れは、大まかに5つのステップに分けることができます。ただし、各ステップは状況や企業によって異なる場合もあります。

M&Aは複雑なプロセスがあり専門的な知識や経験が必要で、難しく感じてしまう方も多いのではないでしょうか?そんなときには、専門家の適切なアドバイスや支援を受けながら、スムーズなM&Aの進行を目指しましょう。

■M&Aの基本的な流れ5ステップ

| 1)戦略の策定と目標設定 2)企業の選定とスクリーニング(選別) 3)デューデリジェンス(買収監査および評価) 4)契約交渉と合意 5)実行と統合 |

1)戦略の策定と目標設定

まず、第1ステップは「戦略立案と目標設定」です。M&Aを行う目的や戦略を明確にし、具体的な目標を設定します。なぜM&Aを行うのか、何を達成したいのかを明確にすることが重要です。

2)企業の選定とスクリーニング(選別)

第2ステップは「企業の選定とスクリーニング(選別)」です。M&Aの対象となる企業を選定し、スクリーニングを行います。選定基準や評価方法を明確にし、複数の候補企業を比較検討します。

3)デューデリジェンス(買収監査および評価)

第3ステップは「デューデリジェンス(買収監査および評価)」です。選定した企業に対して詳細な調査を行い、リスクや価値を評価します。財務情報や法的な問題、人事や組織の側面など、さまざまな視点から評価を行います。

4)契約交渉と合意

第4ステップは「契約交渉と合意」です。M&Aの実現に向けて契約交渉を行い、合意に達します。価格や条件、契約書の内容など、詳細な交渉を進めます。このステップでは、専門的なアドバイザーのサポートが不可欠です。できれば、M&Aの初期の段階から、専門家のサポートを受けることがおすすめです。

5)実行と統合

第5ステップは「実行と統合」です。契約が締結されたら、実際にM&Aを実行し、統合を進めます。組織の統合や業務の再編成など、実際の運営に向けた取り組みが行われます。

3.M&Aの目的

M&Aは、企業が成長や競争力の強化を目指して他社の買収や合併を行う手段です。M&Aには売却側と買収側のそれぞれの目的があります。

1)売却側のM&Aの目的

売却側のM&Aの目的は、企業ごとに異なる場合があります。しかし、成長の限界や資金調達、経営リスクの軽減、事業承継の問題、企業価値の最大化などが一般的な目的として挙げられます。売却側は、これらの目的を明確にし、M&Aを成功させるために適切な売却先を選定することが重要です。

①成長の限界

売却側の企業が成長の限界に達し、新たな成長機会を求めるためにM&Aを検討する場合があります。M&Aを通じて、市場シェアの拡大や新たな事業領域への進出を図ることができます。

②資金調達

売却により、企業は資金を調達できます。特に経営状況が厳しい場合や新たな投資を行うために資金が必要な場合には、M&Aによる売却が選択肢として考えられます。

売り手企業が経営難におちいっている場合には、買い手企業と協力して救済的M&Aが検討されます。

③経営リスクの軽減

売却側の企業が競争力を維持するためには、大きな投資やリソースが必要になることがあります。しかし、これらの投資やリソースを確保することが難しい場合には、M&Aによる売却を通じて、経営リスクを軽減できます。

④事業承継の問題

売却側の企業が経営者の高齢化や後継者不足などの問題を抱えている場合には、M&Aによる売却が事業承継の解決策として考えられます。

⑤企業価値の最大化

売却側の企業がM&Aによって企業価値を最大化することを目指す場合もあります。買収側の企業との統合により、シナジー効果を生み出し、企業価値を向上させることができます。

2)買収側のM&Aの目的

以下がM&Aにおける買収側の主な目的です。各目的にはそれぞれメリットがありますが、同時に課題も存在します。企業はこれらの目的を考慮し、戦略的なM&Aを実施することで、成長や競争力強化を図ることができます。

①技術力の確保

M&Aを通じて、買収側は販売技術や生産技術などの専門知識を獲得することができ、これにより、自社の競争力を向上させることができます。例えば、IT企業A社がセキュリティ技術を持つB社を買収することで、A社のセキュリティサービスの品質向上が期待できます。

②人材の確保

M&Aによって、買収側は優れた人材を獲得できます。例えば、製薬企業A社が新薬の開発を行う際に、優れた研究者を抱えるB社を買収することで、A社の研究開発力が向上します。

③企業の成長スピード向上

M&Aを通じて、買収側は自社の成長スピードを加速させることができ、新たな市場への進出や事業拡大を図ることができます。例えば、小売企業A社が競合他社B社を買収することで、A社の店舗数や顧客数が増加し、成長が促進されます。

④事業内容の多角化

M&Aによって、買収側は事業の多角化を図ることができます。異なる業種や市場に進出することで、リスクの分散や新たなビジネスチャンスを生み出すことができます。例えば、自動車メーカーA社が電気自動車関連の企業B社を買収することで、A社の事業領域が拡大し、将来の成長が期待されます。

⑤事業に関するリスクの軽減

M&Aを通じて、買収側は事業に関するリスクを軽減できます。例えば、製造業A社が部品供給会社B社を買収することで、A社の生産ラインにおける部品供給リスクを低減させることができます。

4.M&Aの代表的な手法

M&Aの手法選定は、目的や対象企業・事業の特性に合わせて慎重に行う必要があります。適切な手法を選択することで、M&Aによる利益や税務・会計上のメリットを最大限に享受できます。

手法選定を誤ると不必要な資産や負債を引き継いでしまったり、想定していたメリットを得られなかったりしますので十分に注意しましょう。売買対象やM&Aの目的、スケジュール、対象企業との関係性などを考慮し、最適な手法を慎重に選択することが重要です。

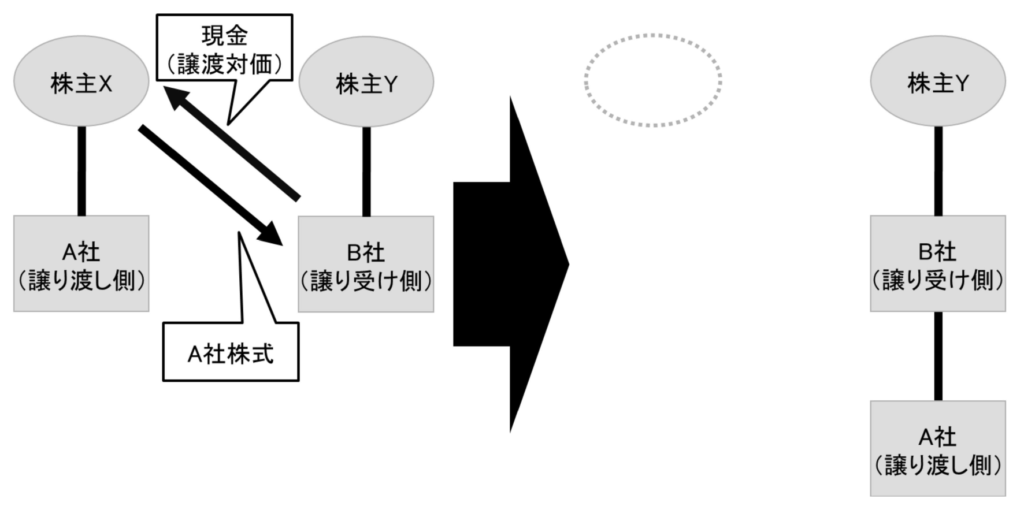

1)株式譲渡(株式交換・株式移転を含む)

株式譲渡は、M&Aにおいて最もポピュラーな手法です。この手法では、買受企業が対象企業の株式を取得することで、事業の承継を行います。手続きの手間が比較的少なく、事業に関わる全ての承継が可能です。そのため、事業承継の手法としてもよく利用されます。

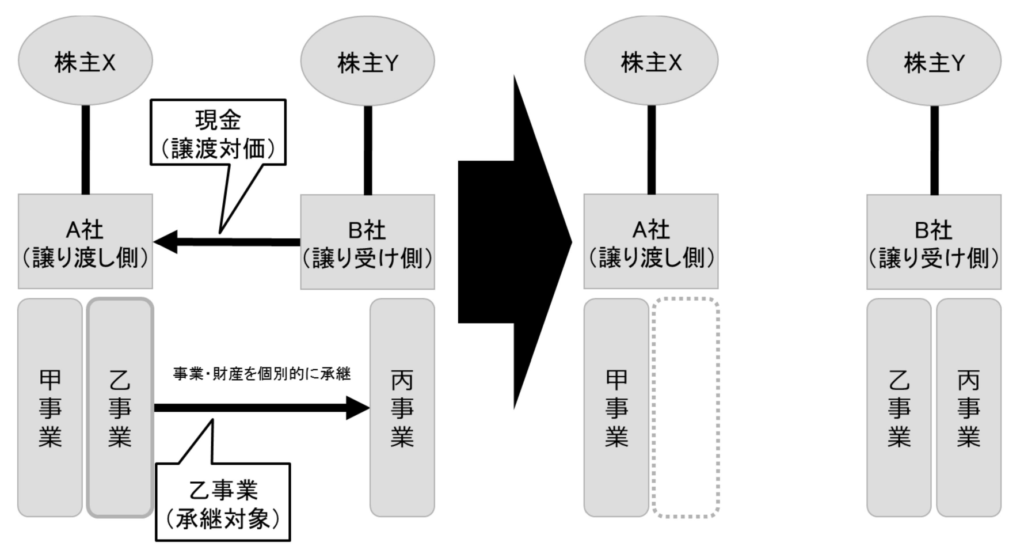

2)事業譲渡

事業譲渡も一般的なM&Aの手法です。この手法では、買受企業が対象企業の事業を取得することで、事業の継続を図ります。株式譲渡と比べて、特定の事業のみの譲渡が可能です。

株式譲渡に比べて手続きが煩雑になるケースが多くなりますが、個別の事業・財産ごとに譲渡が可能なため、事業の一部を手元に残すこともできます。

また、譲り受け側にとっては特定の事業・財産のみを受け継ぐことができるため、簿外債務・偶発債務のリスクを遮断しやすいメリットがあります。

3)その他

①会社分割

会社分割は、対象企業を複数の新たな会社に分割する手法です。分割された各会社は、それぞれ独立して経営を行います。会社分割は、事業の特定の部分を独立させたい場合に利用されます。

②合併

合併は、複数の企業が統合して新たな会社を設立する手法です。各企業の事業や資産を統合し、1つの組織として事業を展開します。合併は、業界の再編や市場競争力の向上を図る場合に適しています。

③提携

提携は、複数の企業が協力関係を結び、相互に利益を得る手法です。提携には、資本提携や業務提携などさまざまな形態があります。提携は、相手企業の特定の技術やノウハウを活用したい場合や、市場進出の支援を受けたい場合に有効です。

5.「M&Aの基礎知識」まとめ

近年では、少子高齢化や後継者不足といった課題に直面しており、M&Aが事業承継の手段として注目されています。

特に中小企業を中心に、事業譲渡や合併、資本・業務提携などのM&Aが増加しています。また、最近ではベンチャー企業やファンドによるM&Aも増えており、M&Aの多様化が進んでいます。

M&Aは、企業にとって大きな変革をもたらす重要な手段です。しかし、成功するためには事前の戦略立案やデューデリジェンスなどの十分な準備が必要です。また、法的な規制や財務面のリスクなども考慮しなければなりません。経験と専門知識を持ったアドバイザーの支援を受けながら、M&Aを進めることが重要です。

M&Aの基礎知識を理解し、ビジネスの成長戦略や事業承継の手段として活用することで、企業の競争力や持続可能な成長を実現できるでしょう。

大学卒業後、大手総合建設会社(東証プライム上場)の経営企画セクションで約10年間、業種の異なるグループ会社10社を含む、数多くの経営企画、新規事業の立上げやM&Aに従事。自ら新規立案した事業の全てに当事者として、寝る間を惜しみ地を這うような実務(PDR:Prep(準備)=Do(実行)=Review(評価))を実行。確実な落とし込みまでを行なう。 その後、財閥系大手不動産会社のホールセールセクションで約9年に渡り不動産コンサルティング業務に従事。新設部署の立上げ期であったため、既存顧客はゼロに等しく、顧客のほぼ全てを自ら新規開拓。主に法人のCRE戦略を対象とした本支店・店舗・工場の移転統廃合支援、売買(所有権・借地権)、事業用定期借地、調整区域開発、法的整理(清算・破産)に基づく不動産処分等、幅広い不動産企画を提案し実行。 これらを経て「株式会社FPコネクト」を設立。M&A実務支援・任意売却・不動産企画を専門に事業展開中。

関連記事